努力和好玩只能二選一嗎?OpenAI 科學家發現的目標悖論、墊腳石理論

最早認識 Gipi 是疫情期間成為商業思維學院學員,印象最深刻的是他能同時做「52 週做自己人生的 CEO」和日更商業思維百科,那些內容幫助我在上班前補充商業知識。

後來發現 Gipi 的生產力驚人:一邊和 Happy 合作《搞什麼鬼》Podcast、出書、開課、經常分享科技趨勢,幾乎就是自己人生的 PM。前陣子深度對談後,我發現他能同時推進多個專案的關鍵,圍繞三個核心 PM 能力:

1. 優先順序管理 - 永遠先顧好「財務」再談「志業」 「我一定會優先識別哪一項是跟財務最相關的。財務只要一出問題,什麼事都有問題。」他把專案分成兩類:80% 時間投入營收項目,20% 放在長期志業。當《搞什麼鬼》和新書推廣撞期時,會主動協商暫停較不重要的項目。

2. 問題定義 - 搞清楚要解決的是「問題」還是「手段」 早年老闆要他做「類似 Facebook 的平台」,做出來後才發現老闆真正想要的是企業內部協作功能。他學會每次接任務都問:要解決什麼問題?為什麼是這個解法?這種「從問題出發」的思維,讓他在多個專案中都能產出真正有價值的結果。

3. 槓桿資源 x 說話藝術 - 找對人,說對話 不是先談利益,而是先談「意義」。質疑老闆決定時不直接反對,而是說:「我會碰到的問題是什麼?你幫我看看我有沒有想錯?」把可能錯誤歸咎自己,既保住面子又引導正確方向。

隨著 AI 時代來臨,如何看懂組織全局、建立人際關係、定義問題解決方案這些能力會更重要。想要能夠同時推進多個專案,或是想在職場上更有影響力的人來說,這堂課很值得投資。

🎯 Gipi《PM 思維升級實戰課程》募資早鳥低於 45 折:https://hi.sat.cool/KFtoW

👉 結帳輸入「vkedm300」再折 300 元

Hi 我是 VK~

或多或少可能有過類似經驗,在年初通常會信心滿滿地設定了新年目標,健身、學新技能、換工作⋯⋯然後到了年中,發現大部分都沒有實現?別擔心,你不是一個人。

事實上,這正證明了一個弔詭的現象:當我們越努力追求目標,反而越容易偏離目標,也就是目標悖論。

兩年前,我寫了一篇關於前 OpenAI 科學家 Kenneth Stanley 和 Joel Lehman〈尋找新奇的可能性,是通往偉大的關鍵〉介紹了《Why Greatness Cannot Be Planned》這本書。當時大概可以理解書中談的「目標悖論」,還有探索墊腳石的重要性,但總覺得理解還不夠深入。

最近讀侯文詠先生的新書《變成自己想望的大人》時,意外發現這本書也引用了 Kenneth Stanley 和 Joel Lehman 的概念。更有趣的是,他用自己的作家經驗更貼切說明其中的概念,用了一個我很喜歡的概念:努力與好玩,來解釋目標和墊腳石之間的關係。

這讓我開始好奇:努力和好玩,真的只能二選一嗎?

也許,那些看似浪費時間的好玩事物,正是通往我們真正想要的地方的墊腳石。也許,當我們停止強迫自己努力,反而能找到更有趣的路徑。

這期內容會有:

目標悖論:為什麼越追求目標,反而越阻礙目標達成?

新奇性探索:所以不設目標,就能達成目標?

關鍵在於墊腳石:如何辨別墊腳石?🔒

為什麼目標會成為絆腳石?還要設定目標嗎?🔒

我的兩年實驗心得:好玩的事依舊存在,只是改變了形式🔒

喜歡這期的內容,歡迎分享給朋友一起訂閱《VK科技閱讀時間》,祝你今天一切順利~

為什麼越追求目標,反而越阻礙目標達成?

多少我們都有類似的經驗:年初信心滿滿地設定新年目標,結果到了年底發現大部分都沒有實現。《Why Greatness Cannot Be Planned》的作者 Kenneth Stanley 和 Joel Lehman 是過去皆曾任職在 OpenAI 電腦科學家,他們在 AI 研究領域中發現了一個弔詭的現象:一旦創造一個目標,就會毀了實現它的能力。這也就是「目標悖論」。

往下介紹 AI 研究之前,先來介紹一個有趣的心理學實驗。參與者被要求數一份報紙中的照片數量,這看起來很直覺又簡單的任務,藏了一個細節:實驗者在報紙第二頁內側寫了一句話:「停止數數,這份報紙裡有 43 張照片」。

看到這,你可能想像到了這結果,有些人一拿到這任務,馬上開始認真數報紙中有多少照片(專注於目標的參與者),但也有些人注意到了第二頁的提示(較少專注於目標的參與者),最終後者用了更少的時間來完成任務。

這實驗結果也強調了一個悖論:當人過度專注於目標實際上可能會阻止我們做出有用的意外發現。正如《Why Greatness Cannot Be Planned》所說:「專注太多在你的目標上,實際上可能會阻止你做出有用的意外發現。」

那些太過專注於「數照片」這個目標的人,反而錯過了能讓他們更快達成目標的關鍵資訊。這就是目標悖論的本質:直接追求某個目標,往往會讓我們忽略那些可能更有效達成目標的意外路徑。

AI 研究中也出現目標悖論:迷宮實驗、走路實驗

這種現象不只出現在人類歷史中,Stanley 和 Lehman 在他們的 AI 研究中也反覆遇到同樣的問題。

在傳統的機器學習中,我們會為 AI 系統設定明確的目標函數,然後讓系統朝著這個目標持續改進。

但是,他們發現在處理複雜問題時,這方法經常失效。過度專注在特定目標上,反而會讓 AI 系統陷入局部最優解,無法找到真正的突破。這就是所謂的「目標悖論」。

為了驗證他們的理論,Stanley 和 Lehman 設計了一系列實驗:

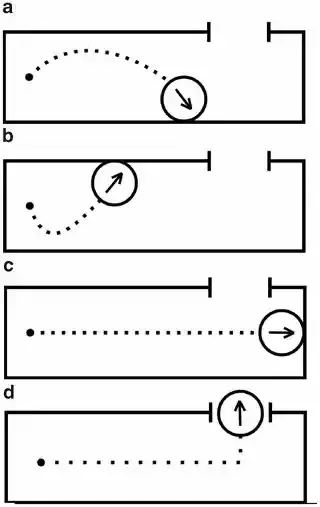

第一,迷宮實驗

他們設計了一個實驗,讓機器人在迷宮中尋找出口。在這裡他們為機器人設定一個目標「盡可能接近出口」,所以這會讓機器人不斷測量自己與出口的距離,並朝著距離更近的方向移動。

這聽起來很直覺,但問題是迷宮中有很多死路,這些死路可能在某些點上距離出口很近,但最終都是會無法找到出口、順利走出來。當機器人採用目標導向的方法,最後都會被這些「看似正確」的路徑誘導、困在迷宮中。

第二,走路實驗

另一個例子是讓虛擬機器人學習走路。

傳統的方法是設定「向前走得越遠越好」這個明確目標。虛擬機器人會不斷調整自己的步態,試圖走得更遠。但結果往往是機器人學會一些我們不會稱為在走路的步態,比如向前倒下然後用頭部滑行,或是用一條腿跳躍前進。雖然說技術上確實「向前移動」了,但這和我們想像中的走路非常不同。

無論是前面的心理學實驗,或是 AI 研究都證明了「目標悖論」。當過度專注於既定目標時,或是以目標導向來完成任務,往往會錯過更好的解決方案,甚至走向完全錯誤的方向。

所以虛擬機器人有學會走路了嗎?走出迷宮嗎?

新奇性探索:所以不設目標,就能達成目標?

面對目標悖論,Stanley 和 Lehman 提出一個反直覺的解決方案:放棄目標,轉而追求新奇性。這也是他們提出的革命性演算法:新奇性搜尋(novelty search),簡單來說就是做與過去不同的事情。

具體來說,新奇性搜尋的工作原理是:

行為空間的定義:首先定義什麼構成了「不同」的行為

新奇性的測量:計算當前行為與過去所有行為的差異

獎勵機制:越是新奇的行為,越會被保留和繼續探索

無目標探索:完全忽略最終目標,只關注行為的新奇性

在前面提到的迷宮實驗、走路實驗都是使用目標導向的方式訓練,結果通常不如預期。他們改變策略,透過「新奇性搜尋」的方式來訓練機器人。

在迷宮實驗中,他們這讓機器人不再關心出口在哪裡,而是專注於做與過去不同的行為。這意味著探索之前沒有去過的地方。機器人開始看似漫無目的地移動:撞這面牆,撞那面牆,探索每一個角落。這種行為看起來很沒效率,但結果卻很驚人:機器人不僅找到了出口,而且往往比目標導向的方法更快、更可靠地找到出口。

在走路實驗中,研究者放棄「走得遠」這個目標,而是讓機器人純粹追求「做與過去不同的行為」。機器人被鼓勵嘗試各種新奇的動作,不管這些動作是否能讓它走得更遠,像是跌倒和踢腿(這被認為是振動的基礎,而振動是走路的原理)等。

結果當機器人不再執著於「向前走」這個目標,而是專注於探索各種可能的運動模式時,它自然而然地發現真正的走路技能。

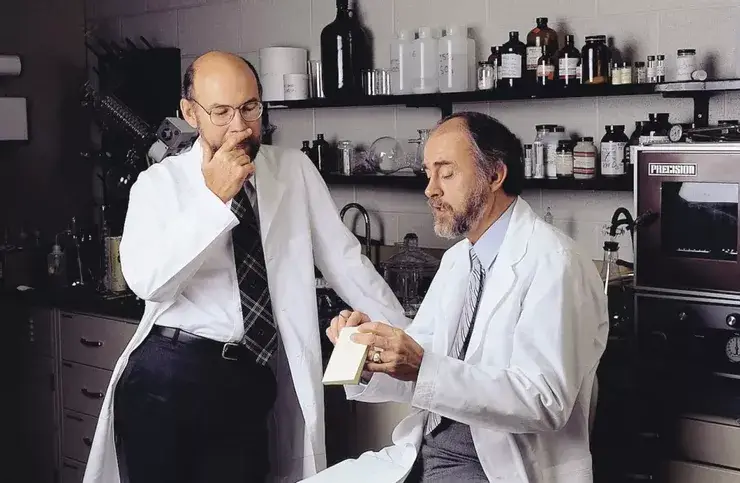

除了 AI 研究實驗之外,在其他領域中也有類似的案例。比如說:微波爐的發明來自雷達研究中的意外發現,雷神公司的工程師 Percy Spencer 正在測試軍用雷達設備中的磁控管,在測試過程中,他發現他口袋裡的巧克力棒融化了。

後來他開始測試磁控管加熱其他食物,像是玉米粒真的爆開了變成爆米花,加熱雞蛋,結果蛋殼爆裂、蛋液四濺。這是微波輻射可以快速加熱食物,也就是後來我們知道的微波爐。(實際上 Spencer 的工作目標是要改善雷達技術,卻意外發明了微波爐)

Post-it 便利貼的出現也是類似軌跡。3M 的化學家 Spencer Silver 試圖開發一種超強膠水。但他創造出的膠水黏性很弱,而且可以重複撕貼,這在當時被認為是失敗品。

6 年後,3M 的另位員工 Arthur Fry 在教堂唱詩班時為書籤總是掉落而困擾。他想起 Silver 的失敗膠水,用它做了可重複黏貼的書籤。結果這個失敗的膠水最終成為 Post-it 便利貼,成為 3M 最成功的產品之一。

這些實驗和案例想說的是:有時候,看似「浪費時間」的探索行為,實際上是找到突破口的必要過程。看到這,可能會想這些道理我都懂(我懂,我看這段描述的時候也在想同樣的事),但要如何在不刻意追求目標的同時,確保同時自己再往前進?

Post-it 的開發過程

付費內容接續提到了:

關鍵在於墊腳石:如何辨別墊腳石?🔒

為什麼目標會成為絆腳石?還要設定目標嗎?🔒

我的兩年實驗心得:好玩的事依舊存在,只是改變了形式🔒

想知道更多,歡迎現在以 1880 元訂閱《VK科技閱讀時間》,一個月可以收到 4 篇文章,也能解鎖過往內容,一起探索更多有趣的科技產業故事!

《VK科技閱讀時間》也有 Podcast喔!今天就把 Podcast 追蹤起來,我們週三中午更新最新一集。

不同於電子報,在 Podcast 中會分享更多關於科技公司、新創團隊的背後故事,還有寫這期電子報的幕後花絮。

歡迎收聽最新一集:EP119. 解密百億國防獨角獸 Anduril:Palmer Luckey 創業路、如何用 AI 重新定義現代戰爭?

這集我們要聊的是一個更瘋狂的故事:一個 20 多歲的 VR 天才如何在被 Facebook 開除後,轉戰最不受矽谷歡迎的國防科技領域,並在短短 8 年內打造出估值 305 億美元的軍工獨角獸。

Palmer Luckey 從 Oculus 的創辦人到 Anduril 的掌舵者,他如何看到美國國防產業的結構性危機?Anduril 的 Lattice 平台如何成為「戰爭的操作系統」?

上週 Palmer Luckey 來台演講,宣布在台設立辦公室並與中科院簽署 MOU。台灣在 Anduril 的全球佈局中將扮演什麼角色?澳洲模式能否在台灣複製?

聽完覺得不錯,也歡迎五星留言起來~