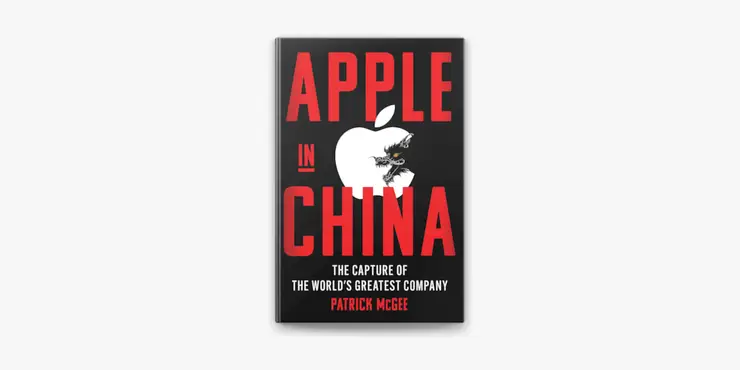

專訪《Apple in China》作者:郭台銘的豪賭與代價、中國如何阻撓蘋果印度計畫

在今年初,我開始重新學圍棋,那時候就對黑嘉嘉圍棋的互動式課程設計印象深刻。最近他們平台大改版,推出了「棋魂對決」功能,,讓我又有更多動機學圍棋。

完全沒想過有一天可以和黑嘉嘉對弈!

▋讓人可以無限和黑嘉嘉等角色對弈

這次改版最讓我驚艷的是 AI 對弈「棋魂對決」。可以很輕鬆地選擇不同角色來對弈,從黑嘉嘉老師、齊天大聖、關羽,還有不同的限定角色等,每個 AI 都有不同的棋力和個性。

一開始當然是選擇挑戰黑嘉嘉。結果下了前面幾步棋之後,就知道快要輸了。職業棋士的實力果然不是圍棋麻瓜的我可以挑戰的,即使是 AI 版本也讓人感受到那種強大的壓迫感。

後來發現職業棋士中有小嘉嘉的選項,想說這個角色可能比較容易一點。果然,棋盤變得小一號、這次幾乎是用快棋的方式下完,而且竟然還贏了!不得不說,當下還蠻有成就感的。

▋私心最愛「覆盤功能」:每步棋都是學習機會

在下快棋的時候,有好幾步下的不是很確定。但這也不用擔心,每局都會有覆盤的功能,這是我私心很喜歡的功能。

對弈結束後,系統會跟你分析在第幾步可以怎麼下會更好,而且可能這一步會有 3-4 種下法,比如說,這一棋下在這個位置,可能是因為可以逃跑、叫吃,或是有更好的佈局考量。

這個功能真的很方便,在你下完棋的當下、幫你覆盤分析,這時候可以馬上讓人從實戰經驗中學習。這很像在分析一家公司的決策背後的邏輯一樣,圍棋的每一步也都有它的策略思考。透過覆盤,可以看到高手是如何思考全局、如何在關鍵時刻做出最佳選擇。

▋學習動機的完美循環

多了這些對弈功能之後,讓我有更多的學習動機想要知道可以怎麼下會更好。這時候就會在下完幾回合後,乖乖地回去把之前沒上完的課補完。

這種「玩中學、學中玩」的設計真的很聰明。不像傳統的單向學習,而是創造了一個完整的學習循環:上課學習基礎知識→和 AI 對弈實戰→覆盤分析錯誤→回去補強相關課程。

當上完課、對戰贏了好幾局後,可能還是會想要知道自己目前的圍棋能力在哪裡。他們的模擬檢定功能也很有趣,採用國際圍棋能力檢定(IGQE)的標準,可以客觀地評估你的棋力等級。

有了明確的指標和標準,才知道自己在哪個階段,下一步該往哪個方向努力。

還有天梯闖關的題目也非常好玩。4000 多題按照佈局、實戰、計算力、官子四大方向分類,透過「遊戲破關」的方式引導你循序漸進提升棋力。

很喜歡整體他們設計學習體驗的思路。不僅只是單向學習,還有和不同角色 AI 對弈功能、天梯闖關、模擬檢定等,這些都讓我有蠻多學習動機,想要把圍棋學得更好,贏下更多棋局。

回想起小時候學圍棋的經驗,那時候只會用包圍的方式把對方的棋吃掉。現在透過黑嘉嘉圍棋的系統化學習,才真正理解圍棋背後的策略深度。

圍棋和我們平常介紹不同科技公司的商業策略和產品規劃,有很多相似之處。都需要觀察局勢、提前規劃下一步,甚至要在腦中演練未來的可能性。

這些能力不只在棋盤上有用,在工作和生活中也經常被運用到。

現在只要新用戶註冊就贈送 1 個月 VIP 時數!8/31 前無論新舊用戶,購買課程再加碼額外 1 個月!

現在買黑嘉嘉圍棋課程,還可以用折扣碼 vkGo500 再折 500 元

✨ 適用兒童基礎課、基礎/進階/高階/大師課、組合方案

推薦組合方案:

《最強的初段》:零基礎→業餘高手完整進階

《從入門到巔峰全攻略》:完整圍棋技能體系

👉 了解更多:https://pse.is/vkgo

Hi 我是 VK~

在邊寫《Apple in China》那期時,陸續聽了好幾支作者 Patrick McGee 的訪談,每個主持人聚焦的地方都不太一樣,有些聚焦在蘋果接下來會遇到的挑戰、有些則花更多篇幅在討論華為等對蘋果帶來的威脅。

稍稍可惜的地方,這些訪談比較少談到台灣/台商在蘋果和中國之間扮演的角色。從整本書中不難看出來他對於這部分下足苦工(畢竟他真的找了《尋租中國》來看)。想想或許我直接邀訪 Patrick McGee,請他來聊一集呢?

結果他真的答應了!

這期內容會整理專訪他對於郭台銘、富士康與中國政府間複雜關係的想法,以及台灣代工廠在全球供應鏈中扮演的角色。之中,最有趣的是他分享了很多在書中沒有進一步說明的想法,比如說近期中國政府如何透過限制技術人員簽證來阻止蘋果向印度轉移等。

在這期的內容會有:

《Apple in China》的靈感:中國為什麼是蘋果成功的關鍵?

郭台銘的豪賭:能滿足蘋果要求,就能完成任何人的要求

蘋果的極致要求:連看不見的地方也要完美

中國阻撓印度計劃、蘋果被困住的現實 🔒

富士康與中國政府的共生關係🔒

台灣企業的困境:不可取代性被吞噬、在 AI 浪潮崛起🔒

後記:如何邀訪到作者 Patrick McGee?🔒

喜歡這期的內容,歡迎分享給朋友一起訂閱《VK科技閱讀時間》,祝你今天一切順利~

Connecte the dots:香港、德國再到蘋果

進入正題之前,這裡可以稍微補充,在和 Patrick McGee 小聊時,他和我分享幾個蠻有趣的事情:

之前他分享《Apple in China》已經正在翻譯成繁體中文版,可能最快今年底會出,或是要等到明年了(他也不太確定)

他先前接受 Ben Thompson 的訪談,是 Thompson 主動聯絡他,在接受訪談之前,他完全不知道 Thompson 對這本書的評價,讓他有點緊張「好險他對於這本書評價很好」

他對於台灣有蠻多關注的,之中問了台灣人會如何看待郭台銘?郭台銘有出傳記嗎?《零日攻擊》什麼時候會上映?

接著來介紹一下 McGee 的背景,還蠻特別的,最早他在多倫多大學主修宗教學,「我的笑話是,當你學宗教時,畢業後沒有任何工作機會。」

2007 年金融危機意外改變他的命運。作為宏觀經濟記者,他在雷曼兄弟倒閉前一年就開始關注信貸危機,「事實證明,我的學習曲線比許多必須跟上華爾街和投資銀行節奏的人提前了一年。」

這段經歷讓他進入《華爾街日報》擔任債券記者,後來因為每天拿著《金融時報》的粉紅報紙而被 FT 注意到。2013年,他被派往香港負責 FastFT 專案。

「在香港的三年真的像是獲得東亞研究的學士學位,」 McGee 回憶道,「這段時間正好是習近平的第一個任期,我經歷了香港雨傘革命,看到比我年輕 10-15 歲的人為民主或獨立而戰。」離開香港後、他被調到德國報導大眾汽車醜聞和德國工業,最終負責蘋果報導。

他也巧妙地提到賈伯斯的經典名言 connect the dots,來呼應自己的職涯歷程。「賈伯斯經常說,你永遠無法理解你的人生軌跡,但可以回頭連接這些點。對我來說,這本書的起源不僅僅是報導蘋果,而是在香港生活、在德國研究供應鏈,然後報導蘋果,這三件事的結合讓我對蘋果有了獨特的視角。」

《Apple in China》的靈感:中國為什麼是蘋果成功的關鍵?

McGee 提到,這本書的靈感來源很特別:「這本書並非來自成功報導蘋果四年。它更多來自於前三年報導蘋果的失敗,以及最後一年真正深入了解蘋果如何製造產品。」

他發現對於蘋果報導中的關鍵盲點:每當媒體提到中國時,總是在解釋問題,包含維吾爾勞工指控、富士康員工自殺事件等。「但這很有趣,因為中國是蘋果成功的根本原因,而不是失敗的原因。中國是公司如何實現其營運奇蹟的秘密武器。」

「一旦你開始思考,營運就像蘋果的麵包和黃油,這就變得很明顯了。當賈伯斯去世時,誰將成為 CEO,毫無爭議就是營運主管 Tim Cook。」

McGee 指出,「作為記者角度來看,Tim Cook一生中從未發過任何有趣的推文。但作為老闆,他是能力的化身。他在建立地球上最精密的供應鏈方面做得非常出色。」這個認知促使他深入挖掘蘋果在中國的真實故事,特別是台商在其中扮演的關鍵角色。

這裡可以稍微岔題,前陣子和 Felix 聊完 Humane 後,意外收到有位前 Humane 員工的回饋,我們小聊一下,同時也問他對於《Apple in China》這本書的想法。

他分享,以前他在 Humane 工作的時候,有接受過 McGee 的訪談,他花了很多時間在問關於台灣代工廠的運作等,再加上 Humane 有很多前 Apple 員工,幾乎 McGee 把所有他的同事都問了一輪。不難感受到他對於研究蘋果下了十足的功夫。

郭台銘的豪賭:能滿足蘋果要求,就能完成任何人的要求

談到富士康創辦人郭台銘,McGee 提到,在蘋果-富士康關係的前四年(2000-2003年),富士康的利潤和利潤率都比蘋果高。「但隨著富士康與蘋果合作越來越密切,蘋果的利潤率上升,富士康的利潤率下降。這幾乎是一條鐵律:你與蘋果合作越密切,你的利潤率就會越低或崩潰得越厲害。」

這個現象背後的商業邏輯很神奇。蘋果工程師到處都受到紅地毯待遇,「我在書中沒有使用這個引述,但其中一位對我說,我們到哪裡都有紅地毯接待。供應商拼命想要我們的訂單。」

但 McGee 認為蘋果工程師沒有深思為什麼:「我認為他們沒有質疑為什麼會這樣。當然,這是因為郭台銘很早就意識到這一點,後來中國人也意識到這一點,他們認識到與蘋果合作的技術轉移是非凡的。」

即便存在「蘋果壓榨術」(Apple Squeeze),也就是說蘋果會對供應商說:聽著,我們不會付給你很多錢。你的利潤會被嚴重壓縮。但作為回報,你將得到比利潤更重要的東西,所有這些專業知識。

供應商會把蘋果的工程培訓比作硬體界的常春藤聯盟。他們有時會無償工作,會在蘋果甚至沒有要求的情況下進行投資,因為他們得到的東西比金錢更好,像是無形資產知識、經驗知識、免費的實地培訓等。

值得注意的是, McGee 強調「這直到 2015、2016 年才變得明確,但郭台銘早在 1999 年就理解了這一點。」

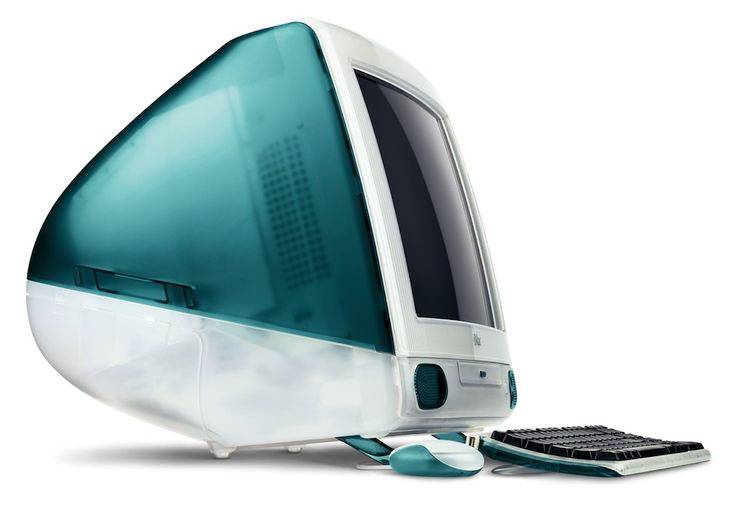

當時的背景是蘋果推出重新定義電腦美學的 Bondi Blue iMac,「這是 Jony Ive 與賈伯斯首次聯手打造的產品,由韓國 LG 組裝。」蘋果採用三大洲生產戰略,LG 成功後被要求在墨西哥和威爾斯複製。

「當富士康加入與 LG 競爭時,他們被要求做同樣的事情。所以他們最終在中國建廠,還有捷克共和國。我認為沒有人真正知道捷克的事情。富士康為蘋果在捷克共和國生產產品大約 10 到 11 年,直到 2010 年,然後還在加州富勒頓。」

當郭台銘做出這個賭注時,情況看起來並不樂觀。蘋果仍被視為過氣公司,接近破產的公司,市佔率只有 4-5%。其他台灣企業家都避開蘋果,「他們基本上認為蘋果是一家要求很高、傲慢的公司,要求你做所有這些事情,但回報卻不多。如果你在蘋果合約製造商工作,沒有大筆獎金。」

但郭台銘看到了不同的東西:「有一種感覺是,如果你能滿足蘋果的要求,你就能滿足任何人的要求,因為沒有人像蘋果那樣苛求。」

蘋果的極致要求:連看不見的地方也要完美

McGee 詳細解釋蘋果要求的特殊性:「半透明 iMac 的美學與前 15 年和後 15 年出現的每台電腦相比是多麼有創意和不同。它真的是一個瘋狂不同的產品。所以它需要各種以前從未做過的塑膠注射成型。」

但更關鍵的是工程容差:「蘋果會在微米範圍內定義標準。有工程師跟我談到這些有趣的方式。他們會說,蘋果會以工程學校說你永遠不會做的方式做事。」

具體來說,當你設計產品,兩個部件必須拼裝在一起時,你總是會給它一定的毫米數或可能是微米數的餘地,這樣當製造過程中不可避免地出現錯誤時,東西仍能拼裝在一起。這只是標準程序。但蘋果不會這樣做,因為蘋果要求完美。

McGee 還提到實際案例,「我在書中沒有談到這個,但這是一個具體案例,Sunflower iMac 背面有一條接合線(Knit line)。當他們做塑膠注射成型時,哪個客戶會抱怨這個?但這完全不可接受。他們必須做一個又一個原型,直到他們想出一種新方法,可以在沒有那條線的情況下將外殼組裝在一起。其他公司根本不在乎這種東西。」

即使是電腦背面,客戶永遠不會看到的地方,蘋果還是力求完美、注重細節。這也回答了為什麼富士康不惜一切都要和蘋果合作的主因,這些工程專業知識無疑為富士康帶來更好的製造培訓。

如同 iPod 之父 Tony Fadell 回憶:「我們培訓了所有人。然後有一天我們會問:『那些工程師去哪了?』」他後來發現,這些接受蘋果培訓的員工被調去 Dell 專案,運用新學到的技能。就像新學期開始,蘋果只能無奈地表示:「天啊,我們又得從頭培訓這批人。」

付費內容接續提到了:

中國阻撓印度計劃、蘋果被困住的現實 🔒

富士康與中國政府的共生關係🔒

台灣企業的困境:不可取代性被吞噬、在 AI 浪潮崛起🔒

後記:如何邀訪到作者 Patrick McGee?🔒

想知道更多,歡迎現在以 1880 元訂閱《VK科技閱讀時間》,一個月可以收到 4 篇文章,也能解鎖過往內容,一起探索更多有趣的科技產業故事!

《VK科技閱讀時間》也有 Podcast喔!今天就把 Podcast 追蹤起來,我們週三中午更新最新一集。

不同於電子報,在 Podcast 中會分享更多關於科技公司、新創團隊的背後故事,還有寫這期電子報的幕後花絮。

歡迎收聽最新一集:EP117. Switch 開發秘辛!差點退出硬體市場,任天堂靠 Switch 起死回生的三個關鍵決定

這集我們來深度解析任天堂 Switch 的成功密碼! 一台使用過時晶片的遊戲主機,如何在手機橫行的時代創造商業奇蹟?從 Wii U 的慘敗(1356 萬台)到 Switch 的輝煌(1.52 億台),任天堂如何浴火重生? 岩田聰的三大復興計畫如何奠定成功基礎?「夠用就好」的技術哲學為什麼比追求最高性能更有效?世界級遊戲 IP 如何成為最強護城河? 任天堂如何用內容為王的策略重新定義遊戲機市場?

聽完覺得不錯,也歡迎五星留言起來~